地域振興とは? 人口減少時代に必要な理由と施策

人口減少や高齢化が進む現代の日本では、「地域振興」がますます重要なキーワードとなっています。単に経済を活性化するだけでなく、住民の暮らしや地域コミュニティの絆を守り、次世代に誇れる地域を残すための総合的な取り組みが求められています。

本記事では、地域振興の定義やまちづくり・地域活性化との違い、人口減少社会における課題と必要性、代表的な取り組み、取り組む際のポイントなどを解説します。

>おすすめの関連記事はこちら

・地域社会への貢献とは?福岡ソフトバンクホークスとの協働事例の紹介

・地方創生で地域を活性化! スポンサーシップによる取り組み事例

目次[非表示]

- 1.地域振興とは

- 2.地域振興・まちづくり・地域活性化の違い

- 3.地域振興が人口減少時代に必要な理由

- 3.1.地域振興の目的や役割

- 3.2.人口減少が社会におよぼす影響

- 3.3.都市・農村・過疎地域など特性別にみる課題

- 4.地域振興の主な取り組み

- 4.1.自治体・市町村の事業や計画

- 4.2.地域振興プロジェクト・活動

- 4.3.企業や大学など多様な主体との連携・協力

- 5.地域振興の課題と成功に導くポイント

- 6.福岡ソフトバンクホークスと取り組む地域振興

- 6.1.献血推進プロジェクト「いのちのリレー」

- 6.2.募金箱の設置

- 6.3.九州スポーツキッズキャラバン Supported by ローソン

- 6.4.あなたの夢を叶えます!

- 6.5.試合前パフォーマンス&試合中ブラバン応援

- 7.まとめ

地域振興とは

地域振興とは、地域の資源や特性を生かし、経済・社会・文化など多方面から地域の魅力や活力を高める取り組みです。その目的は産業の振興や観光誘致にとどまらず、住民生活の向上、コミュニティの維持、人口減少対策など幅広い課題への対応にあります。

また、国や自治体だけでなく、企業・大学・NPO・住民といった多様なステークホルダーが参画するのも特徴のひとつです。地域資源を活かしたブランド化や雇用の創出、文化的価値の発信など、さまざまな形で地域が持つ独自性を社会的価値へと転換していきます。

特に人口減少や経済構造の変化が進む今、地域の未来を支える基盤としてその重要性が高まっています。

地域振興・まちづくり・地域活性化の違い

一見すると似ている「地域振興」「まちづくり」「地域活性化」ですが、それぞれが目指す方向性や施策の範囲は異なります。

地域振興は、経済・教育・福祉・文化・環境など幅広い分野を含め、地域全体の発展を総合的に推進する取り組みです。まちづくりは、道路や住宅、公共施設といった都市基盤の整備など、「住みやすいまち」の環境を整えることに重点を置きます。地域活性化は、観光や商業など特定の分野に焦点を当て、地域の活力を高めるための比較的短期的な活動を指します。

それぞれの比較ポイントを整理すると、以下のようになります。

▼地域振興・まちづくり・地域活性化の違い

用語 | 主な対象 | 取り組み例 |

地域振興 | 地域全体 | 産業振興、教育支援、文化イベントなど |

まちづくり | 主に都市部 | 道路・住宅・公共施設の整備、防災計画など |

地域活性化 | 経済・観光分野中心 | 観光誘致、地域イベント、商店街活性化など |

このように、地域振興は「総合的」、まちづくりは「住環境重視」、地域活性化は「特定分野の活力向上」に焦点を置く点が大きな違いです。地域振興は「まちづくり」や「地域活性化」を内包し、これらを組み合わせて長期的かつ持続的に地域全体の発展を実現するための枠組みだといえるでしょう。

社会貢献に活用できるプロ野球のパートナーシップについてはこちらの資料をご確認ください。

地域振興が人口減少時代に必要な理由

人口減少や高齢化が進む日本では、産業の担い手不足や地域経済の縮小、生活サービスの低下など、社会の持続性を揺るがす課題が各地で深刻化しています。これまでのように行政の施策や企業の経済活動だけでは、地域が抱える構造的な問題に対応しきれない時代に入っています。

こうしたなかで、地域が自らの強みを生かし、暮らしや産業の基盤を再構築する手段こそが「地域振興」です。単なる経済対策や活性化策ではなく、人口減少時代を生き抜くための戦略として、その重要性はますます高まっています。

地域振興の目的や役割

地域振興の目的は「持続可能な発展」です。雇用創出や産業振興による経済基盤の確保に加え、教育・医療・福祉など生活基盤の充実も求められます。また、地域コミュニティを維持し、住民の幸福度を高めることも重要です。特に人口流出の激しい地域では、「地域に住み続けたい」と思える環境づくりが欠かせません。

同時に、地域振興はそうした目的を実現するために以下のような役割を担っています。

- 行政・企業・住民が連携する枠組みを整え、地域が自立的に課題を解決する仕組みをつくること

- 観光や文化を活かしたブランド化によって外部から人材や投資を呼び込み、地域内の活力を循環させること

地域振興は経済施策にとどまらず、生活の質の向上とコミュニティ強化を支える“仕組みづくり”としての機能も果たします。

人口減少が社会におよぼす影響

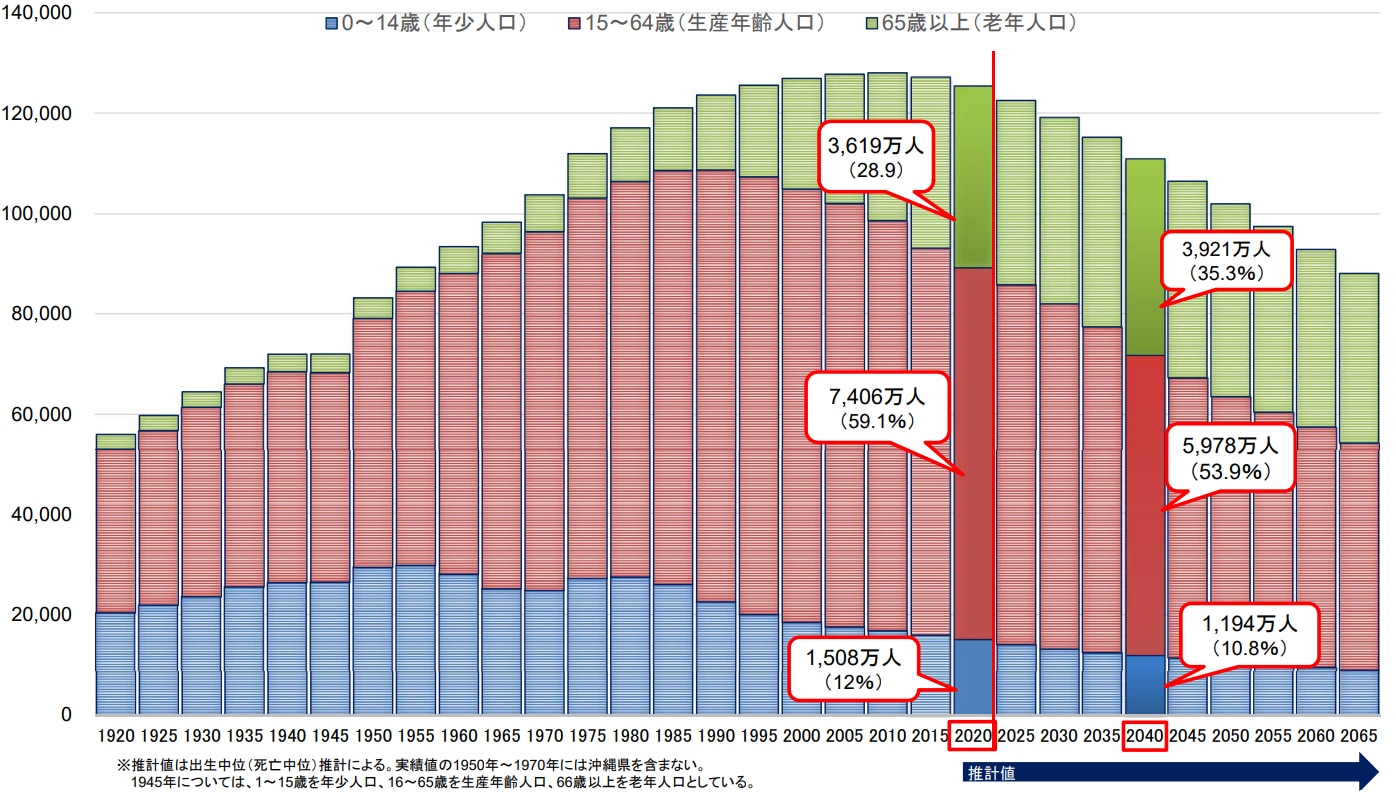

文部科学省の資料に掲載された人口推移グラフを見ると、日本の総人口は2010年をピークに減少へと転じ、今後もその傾向が続くと予想されています。また、2020年と2040年の人口構成に目を向けると、グラフの青色にあたる年少人口(0〜14歳)と赤色の生産年齢人口(15〜64歳)は減少する一方で、緑色の老年人口(65歳以上)は増加すると見込まれています。

▼人口推移と将来推計

画像引用元:文部科学省『地域社会の現状・課題と将来予測の共有について』

上記のように総人口だけでなく生産年齢人口の減少が進むと、労働力不足が深刻化します。そのような状況で若年層の流出が起きれば産業の担い手が減り、地域経済の縮小につながります。消費の減少により商店街が衰退し、地域の雇用がさらに減少するという負の循環が生まれます。

また、学校の統廃合や医療機関の閉鎖、公共交通の縮小など、住民サービスの低下が進みます。これにより「住みにくさ」が増し、さらに人口流出が加速します。高齢化で福祉需要が高まる一方、担い手不足が拡大し、自治体財政の圧迫も課題となります。

こうした課題に対応するには、外部人材の受け入れ、新産業の導入、既存インフラの効率的な活用といった多角的な取り組みが欠かせません。地域振興は、これらの構造的な問題に対して地域が自ら再生するための重要なアプローチといえます。

出典:文部科学省『地域社会の現状・課題と将来予測の共有について』

都市・農村・過疎地域など特性別にみる課題

地域特性によって人口減少がおよぼす影響は異なります。

▼地域別にみる主な課題と影響

地域区分 | 主な課題 | 特徴的な影響 |

都市部 | 住宅不足、交通渋滞、環境問題 | 住環境の悪化、インフラ老朽化 |

農村部 | 高齢化、産業衰退、若者流出 | 産業の担い手不足、地域経済の衰退 |

過疎地域 | 人口減少、医療・教育機関の縮小 | 公共サービスの維持困難、空き家の増加 |

都市部では「過密」が問題となる一方、農村や過疎地域では「過疎」が課題となります。つまり、日本全体で見れば人口の偏在がボトルネックとなっており、地域振興はこのバランスを整える政策的アプローチと位置づけられます。

社会貢献に活用できるプロ野球のパートナーシップについてはこちらの資料をご確認ください。

地域振興の主な取り組み

地域振興は自治体だけでなく、住民・企業・大学など多様な主体が協働して進められます。

自治体・市町村の事業や計画

自治体は「地域振興計画」を策定し、産業振興・観光振興・移住定住促進などを包括的に推進しています。

▼地域振興計画における具体的な施策

- 産業振興:地元企業支援、6次産業化(※)の推進

- 観光振興:地域資源を生かした観光地づくり、ブランド化

- 移住定住促進:住宅補助、子育て支援、空き家の利活用

- 交通・生活インフラ整備:公共交通の維持、ICT活用による地域サービスの効率化

自治体の施策は、地域全体を見渡した総合的な取り組みであり、住民の暮らしを底上げする役割を果たしています。

※6次産業化とは、一次産業(農林漁業)、二次産業(製造業)、三次産業(小売業等)の機能を組み合わせることで、新たな価値を創出する取り組みのこと

出典:農林水産省『6次産業化の概要』

地域振興プロジェクト・活動

地域振興プロジェクト・活動の代表例として「地域おこし協力隊(※)」があり、都市部の人材を農村に呼び込み、産業支援やイベント運営を担います。また、地域住民や団体による自主的な活動も多様です。

総務省が公表している『地域おこし協力隊事例集(令和5年7月)』によると、各都道府県で以下のような取り組みが行われています。

▼地域振興プロジェクトの具体例

地元の祭りやマルシェの開催

観光ツアーやワークショップで地域資源を発信

若者向けの交流プログラムや体験イベント

移住希望者への街案内

SNSやプラットフォームでの情報発信

これらの活動は経済効果だけでなく、住民同士の絆を深め、地域への愛着を育む効果が期待できます。

※地域おこし協力隊とは、都市部から地方に移住し、地域の活性化や課題解決に取り組む制度のこと

出典:総務省『地域おこし協力隊~移住・地域活性化の仕事へのチャレンジを支援します!~』『地域おこし協力隊事例集(令和5年7月)』

企業や大学など多様な主体との連携・協力

地域振興には外部の力も欠かせません。企業は地域資源を活かした商品開発やスポンサー活動で貢献し、大学は調査研究や人材育成、技術支援で地域課題の解決に協力します。

また、「域学連携」や「地域活性化起業人制度」など国の仕組みを活用した協働も広がっており、新たな雇用創出や若者のUターン促進につながっています。

地域振興の課題と成功に導くポイント

地域振興は多分野にまたがる包括的な取り組みですが、成果が定着せず停滞する事例も少なくありません。課題を整理し、成功に導くポイントを理解しておくことが重要です。

典型的な課題と要因

地域振興がうまく進まない背景には、住民の主体性が欠けていることがよくあります。活動が一部の人だけに偏り、地域全体に広がらず一過性で終わってしまうケースが多いです。

また、資金や人材の不足も大きな壁です。特に、過疎地域では担い手が限られ、外部に頼らざるを得ず、地域内で経済が循環せず効果が限定的になってしまいます。

こうした状況が続くと、取り組み自体が根付かず、成果も長続きしません。

成功に導くポイント

成功のポイントは、住民が主体的に関わる仕組みをつくることです。農業者や商工会、若者団体など地域の多様な人々が意見を出し合い、「自分たちの取り組み」として動かすことが重要です。

また、観光収入などの外部資源を地域内の消費や投資につなげ、経済の循環を強化することも有効です。さらに、行政・企業・大学などとの連携で新たな産業やブランドを生み出せれば、外部の力を取り込みつつ地域の活力を内部で維持できます。

こうした仕組みが整えば、地域が自立して成長を続けられる状態となり、持続的な発展へとつながっていきます。

社会貢献に活用できるプロ野球のパートナーシップについてはこちらの資料をご確認ください。

福岡ソフトバンクホークスと取り組む地域振興

福岡ソフトバンクホークスは、野球を通じたエンターテインメントの枠を超え、地域社会と共に成長していくことを重視しています。企業もその一員として、CSRや地域振興の取り組みにパートナー企業として参加・協賛できます。

例えば、九州全域の地域活性化を目指す「ファイト!九州」に協賛することで、企業は間接的に以下の取り組みへの支援が行えます。

〈ファイト!九州で実施した取り組み〉

- 献血推進プロジェクト「いのちのリレー」

- 募金箱の設置

- 九州スポーツキッズキャラバン Supported by ローソン

- あなたの夢を叶えます!

- 試合前パフォーマンス&試合中ブラバン応援情報

こうした活動への協賛は、企業にとって地域との関係性を深め、社会的な信頼を高める機会となります。

献血推進プロジェクト「いのちのリレー」

日本赤十字社と連携し、献血の重要性を広く伝える「いのちのリレー」を展開しています。病気やけがで輸血を必要とする方々の命をつなぎ、患者本人や家族を支えることを目的とした社会貢献活動です。試合当日には、各会場に献血バスが設置(※)され、来場者が気軽に献血へ参加できる環境を整えています。

※熊本(リブワーク藤崎台球場)は、献血バスの設置はありませんが、テントにて献血予約を受付いたします。

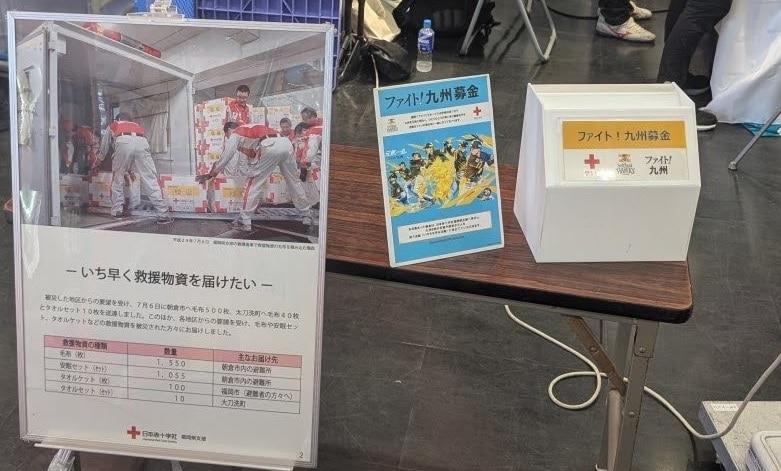

募金箱の設置

来場者が気軽に社会貢献へ参加できるよう、募金箱の設置やタカポイントを活用した募金プログラムを実施しています。集まった寄付金は、日本赤十字社福岡県支部を通じて九州各地での災害支援や医療支援など、「いのちを守る活動」に活用されます。

九州スポーツキッズキャラバン Supported by ローソン

アンバサダーの和田毅さんやホークスジュニアアカデミーのコーチが九州各地を訪問し、子どもたちとスポーツを通じて交流するイベントを開催しています。野球だけでなく、BリーグやJリーグのチームも参加し、さまざまな競技体験を提供することで、地域の子どもたちに新しいチャレンジや夢を届けます。

あなたの夢を叶えます!

「あなたの夢を叶えます!」プロジェクトは、「ファイト!九州」の地域貢献活動の一環として2021年から続く取り組みです。子どもから大人まで、野球に限らずさまざまな夢を実現する機会を提供し、地域の人々に元気と笑顔を届けることを目的としています。

試合前パフォーマンス&試合中ブラバン応援

試合当日は、福岡大学附属大濠高校吹奏楽部によるマーチング演技やブラバン応援が行われ、会場全体が一体となって盛り上がります。地域の学生が参加することで、次世代との交流や地域とのつながりを深める機会となり、観戦体験の価値をさらに高めます。

まとめ

この記事では、地域振興について以下の内容を解説しました。

地域振興とは

地域振興・まちづくり・地域活性化の違い

地域振興が人口減少時代に必要な理由

地域振興の主な取り組み

地域振興の課題と成功に導くポイント

福岡ソフトバンクホークスと取り組む地域振興

人口減少や地域課題が深刻化するなか、地域振興はもはや選択肢ではなく必須の取り組みです。その実現には自治体だけでなく、企業や大学、住民が一体となった官民連携や広域的な協力が欠かせません。

『福岡ソフトバンクホークス』では、プロ野球球団という枠を超え、「ファイト!九州プロジェクト」といった活動を通じて地域振興に積極的に貢献しています。これらの取り組みは、ブランド認知やファンとの関係強化にとどまらず、地域の未来を支える重要な役割を果たしています。

社会貢献に活用できるプロ野球のパートナーシップについてはこちらの資料をご確認ください。